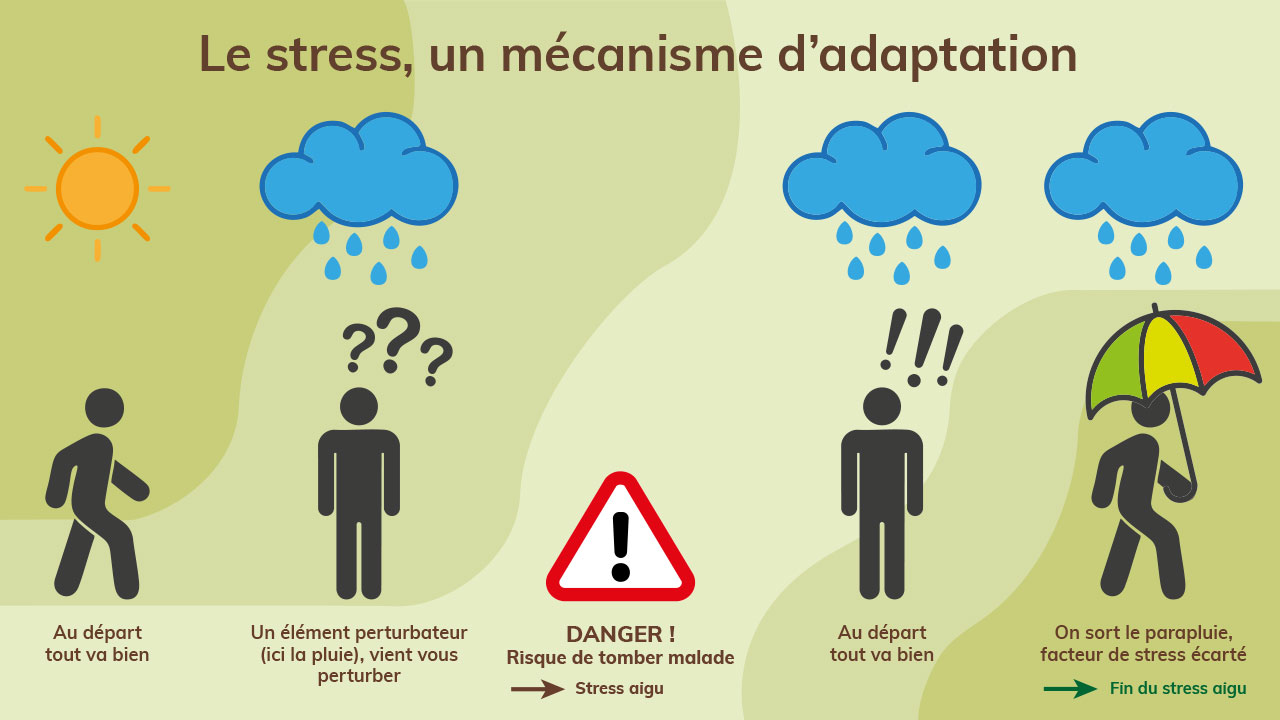

Le stress, de l’alarme à l’épuisement

Face à un « agent stresseur », l’organisme met en jeu des interactions complexes entre le système nerveux et des mécanismes de sécrétions d’hormones. On appelle "stress aigu" cette mobilisation rapide des ressources pour répondre à une agression ponctuelle. Ces réactions d’adaptation vont perturber l’équilibre physiologique interne, appelé homéostasie. Lorsque le phénomène est de courte durée, l'homéostasie est vite retrouvée. 3 phases marquent son processus : la phase d'alarme, la phase de résistance, la phase de résilience quand tout rentre dans l'ordre.

Lorsque la phase de résistance est trop longue au regard des capacités de l'individu, l'organisme ne peut plus s'adapter ! Il entre alors dans un système délétère d'épuisement des réserves énergétiques et nutritionnelles. La fatigue s’installe, ainsi que les troubles du sommeil, l’anxiété, le manque de motivation, l’irritabilité… pouvant aboutir à la dépression. C'est ce que l'on appelle le stress chronique ou phase d'épuisement.

Du stress aigu au stress chronique

Stress aigu : la phase d’alarme

Dans le cas d’une agression ponctuelle (on parle alors de stress aigu), le système nerveux réagit immédiatement. Informé du danger, le cerveau induit la libération par les glandes surrénales (situées au-dessus des reins) d'hormones appelées catécholamines dont l’adrénaline. L'adrénaline favorise l’afflux de sang et d’oxygène vers les muscles, l’organisme se prépare ainsi à affronter physiquement le danger. L'hormone induit également la dilatation des pupilles, le redressement des poils et l’afflux de sang vers le cerveau, optimisant ainsi la vigilance et la rapidité de réaction.

Le stress aigu est parfois appelé stress positif, car par nature, il permet de sauver sa peau ! Il pousse par exemple la proie à fuir face à son prédateur ou à se défendre.

Stress aigu : la phase de résistance

Si la situation stressante persiste, le cerveau ordonne aux glandes surrénales la libération de glucocorticoïdes (cortisol), qui ont le pouvoir d’augmenter le taux de sucre dans le sang. Cette libération de glucose fournit à l’organisme, notamment aux muscles, cœur et cerveau, l’énergie nécessaire pour lutter contre le stress : c’est la phase de résistance.

Stress aigu : la phase de résilience

La résilience est le moment où l'organisme retrouve son état d’équilibre (homéostasie) après un évènement stressant. L'expérience est enregistrée affectant les réactions futures en vue d'une meilleure réponse face au danger.

Stress chronique : l'interminable phase d’épuisement

Le stress devient mauvais (stress négatif) lorsqu’il dépasse les capacités d’adaptation de la personne. C’est ce qui arrive lors d’un stress chronique : submergé de cortisol et d'hormones activatrices, l’organisme fonctionne en permanence en phase de résistance. L’autorégulation des glucocorticoïdes devient inefficiente perturbant l'homéostasie du glucose. L’équilibre interne tout entier est perturbé, les réserves en énergie s’appauvrissent : c'est la phase d’épuisement, avec ses conséquences incontrôlables (fatigue, irritabilité, baisse de l’immunité, troubles du sommeil, problèmes métaboliques, prise de poids, maladies métaboliques…). Un épisode de stress chronique peut impacter la qualité des réponses aux stress futurs, avec une moindre résistance notamment.